“2025精准信息免费”背后的真相:当技术红利撞上人性黑洞时

(开头重写版)

深夜刷“2025年准确信息免费”弹出窗口,25岁程序员李阳心跳加速——6800元数据分析模型躺在他的购物车上,点击“立即收到”,他的个人信息、微信朋友列表和相册权威悄悄流向未知服务器,这不是科幻情节,而是每天在数千万网民手机上演的真实场景,当人工智能技术突破遇到人类的弱点时,“免费”这个词正成为新时代最危险的甜蜜陷阱。

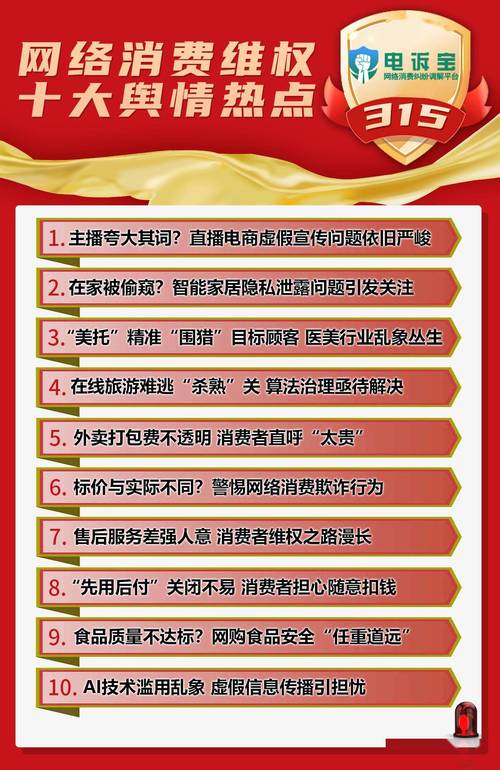

“免费准确信息”狂潮:技术革命还是流量骗局?

根据2024年第二季度的数据,2025精准资料日均搜索量超过200万次,但相关投诉同比激增320%。近日,某知名教育平台曝光的“人工智能演讲工厂”揭开冰山一角:78人运营团队通过算法实时抓取热搜关键词,批量生成“内部信息”、“绝密预测”等标题,每天可生成5000条“定制”宣传内容。

清华大学数据科学研究院王教授指出:“90%的这些信息是公共信息的重新组装。”精准资料需要多维数据验证和行业积累,而不是点击快餐。”在杭州的一次跨境电子商务峰会上,工作人员向记者展示了“免费数据生成器”:输入行业关键词,5秒就能生成带有企业logo的《2025战略白皮书》。

专家解读:免费时代三大认知陷阱

-

技术滤镜陷阱

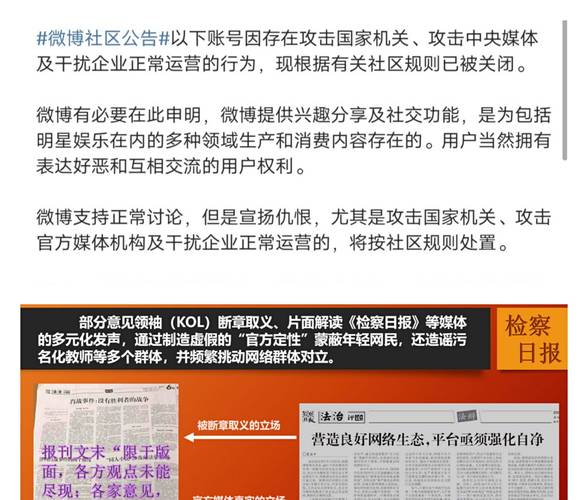

“人工智能包装使虚假宣传更加混乱。”网络安全专家张伟展示了最新案例:一个“2025行业数据库”嵌入了动态水印技术,用户首次打开显示完整内容,关键数据在第二次访问中自动被广告链接取代。 -

焦虑贩卖陷阱

心理咨询机构「心域」调查显示,68%的受访者因“害怕错过未来机会”而冲动下载信息。某知识支付平台的后台数据显示,凌晨1-3点的数据下载量是白天的3倍,与现代人不谋而合「信息饥渴症」发作周期。 -

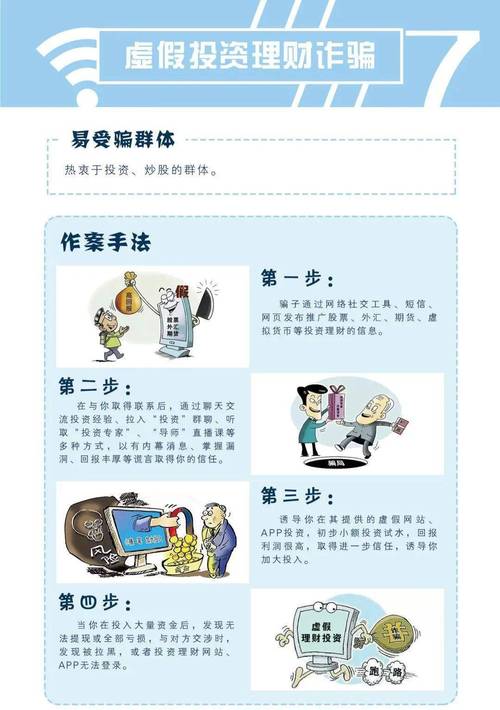

数据反噬陷阱

“免费通常是最昂贵的代价。”中国互联网协会的最新报告警告说,用户想要获得所谓的所谓的“免费”精准资料提交的信息正在形成一个价值1000亿元的灰色生产数据池。某招聘网站泄露的定价表显示,每条带专业信息的联系方式价格高达8.6元。

破局指南:如何在信息洪流中智慧选择

-

建立数据溯源思维

国家工业信息安全发展研究中心推出「三步验证法」:核实发布机构的备案信息,追溯内容的原始来源,比较多方信源,真实精准资料通常注明数据采集方法和样本量。 -

善用技术防身术**

- 在虚拟手机号平台注册临时账户

- 使用「隐私计算」浏览器插件自动模糊敏感信息

- 下载文档的哈希值校验

- 把握政策风向标**

2024年7月正式实施的《互联网信息服务深度合成管理条例》明确规定,人工智能生成内容需要明确标识,消费者可以根据法律法规要求平台出具技术说明文件。

未来展望:重构数字时代对生态的信任

市场监管总局相关负责人表示,面对某头部平台因虚假宣传被罚款2.3亿元的案件,正在建立。「AI内容信用评级体系系统」,华为、百度等企业推出「可信数据联盟」,通过区块链技术实现数据流的全链路可追溯性。

"真正的精准资料应该像手术刀,而不是街头传单。“深耕数据行业15年的赵明哲,在深圳前海,是中国第一个深耕数据行业的人。「数据质量认证中心」已开始试运行,未来用户扫码可查看37项质量指标。

当知识平台将“免费”按钮改为“价值交换”时,用户转化率意外提高17%。这一细节揭示了认知升级的必然性:在算法统治的时代,培养比获取信息更重要数据免疫力,所有命运的礼物都暗中标注了价格——尤其是那些包装成“免费午餐”的礼物2025精准资料。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...