贸易战阴影下的市场焦虑

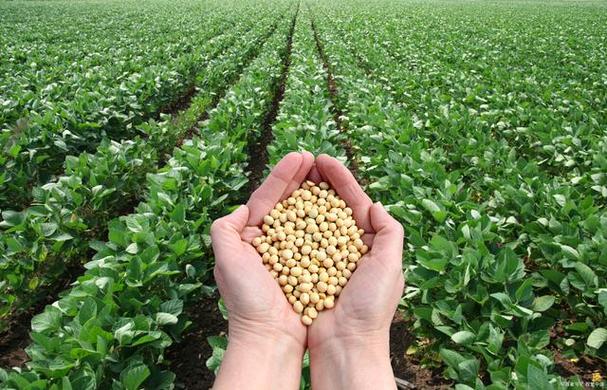

“如果失去了中国市场,我们该怎么办?” 美国中西部大豆农场主约翰·米勒看着金色的豆田,眉头紧锁。他的担忧并不孤单——随着中美贸易摩擦的持续,越来越多美国大豆种植者面对前所未有的市场危机,中国曾经是美国大豆的最大买家,但近年来,贸易壁垒、供应链转移和地缘政治博弈这一关键农产品出口面临着巨大的不确定性。

中国市场:美国大豆的“黄金时代”和当前危机

在过去的十年里,中国一直是大豆出口到美国据统计,2020年以前,中国每年进口约3000万吨美国大豆,占美国总出口量的60%以上。对于美国农民来说,中国市场意味着稳定的收入和可观的利润。中美贸易战改变了这种情况。

2018年,美国对中国商品征收关税,中国立即对中国商品征收关税美国大豆尽管在2020年实施报复性关税,税率一度高达25%,但尽管贸易协议的第一阶段短暂缓解紧张局势,但近年来,中国加速转向巴西大豆,并促进国内大豆自给率的提高,使美国豆农的市场份额持续萎缩。

:大豆出口到美国、中美贸易战、巴西大豆替代品

美国豆农的困境:价格波动和库存积压

失去中国市场对美国大豆产业有着深远的影响:

-

价格下跌,利润缩水

中国减少采购后,美国大豆期货价格多次暴跌,芝加哥期货交易所(CBOT)数据显示,2023年美国大豆价格较峰值下跌近20%,不少农民面临亏损。 -

库存积压,仓储成本飙升

由于出口受阻,美国大豆库存持续上升,美国农业部(USDA)报告称,2023年库存创历史新高,部分仓库甚至被迫露天堆放,进一步增加了储存成本。 -

很难找到替代市场

尽管美国试图开拓东南亚、欧盟等新市场,但这些地区的需求远低于中国。欧盟更倾向于购买非转基因大豆,而美国大豆主要是转基因品种,市场匹配度较低。

:大豆价格下跌、库存积压、转基因大豆市场

中国战略:减少依赖,确保粮食安全

中国减少美国大豆进口并非偶然,而是基于长期战略:

-

多样化的进口来源

近年来,中国从巴西、阿根廷、俄罗斯等国家的采购大幅增加。2023年,巴西对华大豆出口占70%以上,成为最大赢家。 -

提高国内自给率

中国推出“大豆振兴计划鼓励东北地区扩大种植面积,推广高产技术,目标是在未来几年将自给率提高到40%以上。 -

储备调控与替代方案

中国还通过调整饲料配方(如降低豆粕比例)、增加菜籽油和棕榈油的进口,减少对美国大豆的依赖。

:大豆振兴计划、巴西向中国出口、粮食安全战略

未来展望:美国豆农能否重获中国市场?

尽管挑战重重,美国大豆产业仍在努力恢复中国市场:

- 降低关税壁垒:美国农业集团继续游说政府,希望与中国达成新的贸易协议,减少关税影响。

- 增强价格竞争力:一些农场主要转向有机或非转基因大豆种植,以满足中国高端市场的需求。

- 加强供应链合作:美国大豆出口协会(USSEC)积极与中国企业沟通,推进长期采购协议。

地缘政治因素仍然是最大的变量。如果中美关系继续紧张,美国大豆可能会进一步边缘化。

:中美贸易谈判、非转基因大豆、供应链合作

全球贸易格局下的农业博弈

美国大豆种植者的困境反映了全球化时代农业贸易的脆弱性。地缘政治和经济竞争在双重压力下,单一市场依赖的风险越来越明显。对中国来说,保障粮食安全仍然是首要任务;对于美国农民来说,适应新的市场格局可能是生存之道。

“我们曾经依赖中国,但现在我们必须学会改变。” 约翰·米勒的话可能代表了美国大豆产业的未来方向。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...