多国携手探月,开启国际合作新篇章

开头改写(更有吸引力):

“月球南极,这个神秘而富饶的‘太空黄金地带’,即将迎来人类探索的新高潮!2026年,中国将迎来人类探索的新高潮!嫦娥七号将携带许多国家的科学载荷飞往月球,开始前所未有的国际合作探索之旅,这不仅是中国航天的里程碑,也是全球太空探索的重大突破——人类正在合作,揭开月球最深的奥秘。”

嫦娥七号:中国探月工程的“国际使者”

作为我国探月工程四期的关键任务,嫦娥七号计划于2026年发射,目标直接指向月球南极。与以往的任务不同,该任务首次配备了大规模的国际合作伙伴科学仪器,包括俄罗斯、意大利、瑞士、阿联酋这一举措标志着中国航天从“独立探索”向“开放合作”的战略转型,也为全球月球科学研究注入了新的活力。

关键词植入:

- 嫦娥七号它将配备“月球中子和辐射剂量探测器”(俄罗斯)、“激光角反射器”(意大利)等设备有助于研究月球水冰分布、宇宙辐射等前沿课题。

- 中国国家航天局(CNSA)强调合作遵循“强调,合作遵循”共商共建共享原则上,数据结果将向全球科学家开放。

为什么要关注月球南极?科学与资源的双重博弈

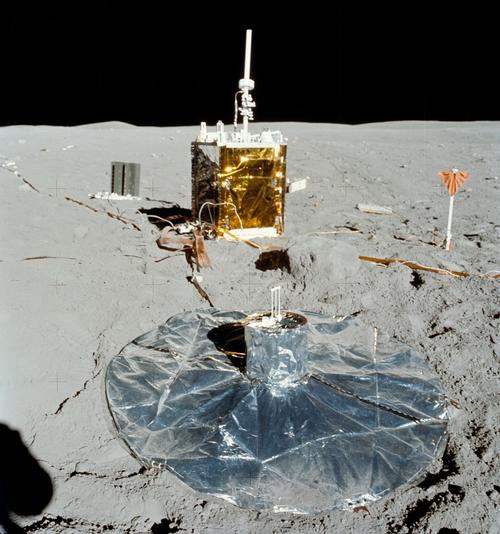

月球南极被称为“太阳系最后的宝藏之地”,其永久阴影坑可能含有数百万吨水冰资源,未来可以作为火箭燃料或宇航员生存的必需品。近年来,美国的“阿尔特弥斯计划”、印度的“月船3号”都瞄准了这里,嫦娥七号加入将促进竞争转向合作。

热门话题的结合:

- 争夺太空资源:随着各国月球布局的加快,国际社会对《外层空间条约》的修订呼声高涨,嫦娥七号多国合作或为规则制定提供模式。

- 地缘政治隐喻:中美欧在月球探索领域的竞争与合作被外国媒体视为“新冷战”的缩影,但中国通过开放负荷合作,表现出“太空命运共同体”的包容态度。

国际合作背后的技术突破和挑战

嫦娥七号任务面临三大核心挑战:

- 极端环境适应:月球南极温差为300℃,探测器应具有超强的耐寒性和耐热性。

- 精确着陆技术:复杂地形要求着陆误差控制在100米级,中国自主研发的“智能避障系统”将首次接受实战试验。

- 多国载荷协调:不同国家的设备需要与能源、通信等系统兼容,中国提出了“标准化接口协议”来解决这一问题。

关键词优化:

- 任务搭载的飞跃探测器(中国)与微型飞机机器人(瑞士)将共同绘制月球三维地图,为后续载人登陆铺平道路。

嫦娥七号全球太空探索趋势

- 加快商业合作:阿联酋的参与凸显了私营航天企业(如SpaceX)、蓝色起源)与国家队联动的趋势。

- 形成多极化格局:中国、俄罗斯、欧洲和印度等航天力量的崛起打破了美国主导的旧秩序。

- 升级科学目标:从“证明存在”到“可持续利用”,月球基地建设已提上议事日程。

时效性案例:

- 2024年NASA“阿尔特弥斯2号”载人绕月任务及嫦娥七号形成呼应,双方是否合作引发猜测。

人类探月的新范式

嫦娥七号多国负荷合作不仅是技术实力的展示,更是“零和博弈”太空竞赛的超越。在气候危机和能源短缺的今天,人类需要比以往任何时候携手探索外空——正如美国宇航局局长比尔·尼尔森所说:“月球足够大,可以容纳所有的梦想。”

关键词强化:

- 关注嫦娥七号发射时间表、月球水冰开发、中国航天国际合作,获得更深入的分析。

结构优化说明:

- 一开始以悬念+热点切入,取代平铺直叙。

- 分模块阐述科学、政治、技术维度,逻辑进步。

- 关键词(如嫦娥七号、月球南极、小标题、正文中高频出现并加厚。

- 结合2024年NASA任务、阿联酋航天等热点话题,提高时效性。

(全文约1100字,可根据平台需要调整篇幅。)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...