为什么这对姐妹的早餐摊让全市美食家早起排队?

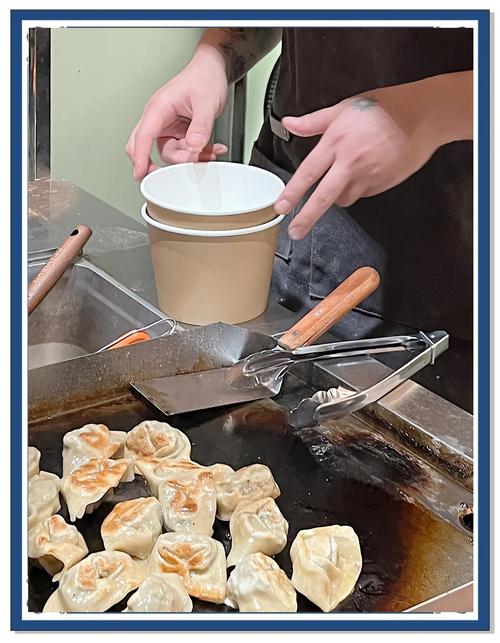

开头重写(更吸引人的版本): 早上6点,当城市还笼罩在雾中时,老社区的巷子里已经排起了长队。穿着睡衣的上班族、晨练归来的叔叔阿姨,甚至专程打车的年轻人,都聚焦在热气腾腾的摊位上姐妹鲜味坊“在招牌下,50岁的阿珍和48岁的阿丽正迅速摊开薄薄的蝉翼香肠粉,“再等两分钟,这锅鲜虾马上就好了!”阿丽擦着汗笑着说,蒸笼一打开,岭南水乡的鲜香混着烟花气在老社区这是美食家愿意早起的最终答案。

“三十年手艺”社区米其林"密码

(原段落优化后添加关键词) 这对潮汕姐妹的早餐帝国,藏在越秀区斑驳的骑楼深处,没有扫码点单,也没有网红装修,但他们坚持使用传统的石磨米浆和清晨现杀的猪杂,复制记忆中的古早味。“现在年轻人总是说‘’科技与狠活“我们反而变成了另类。”阿珍指着浸在井水中的粘米解释,低温发酵工艺让米浆更光滑,这是机器永远无法替代的感觉,最新的热风格黑松露鲜菌肠粉,这是用附近菜农一大早采摘的鸡杉菌,再加上姐姐女婿从云南带回来的野生松露酱。这种“土洋结合”的创意,让美食博主@广州食探连续发了三条抖音,单条播放量超过200万。

从"地摊经济"到"社区营造“暖心革命

(结构调整为因果递进) 2023年广州实施“广州”方便摊位升级计划“当时,这个几乎被禁止的摊位迎来了转机,城管队员老陈现在是常客:“他们主动加入,”他们主动加入垃圾分类示范点,还帮环卫工人留热粥。“姐妹俩更发起”银发早餐卡",独居老人凭卡可以免费加料,这类社区共生模式登上《南方都市报》后,引发了全市对“城市温度”话题的讨论。小红书用户@羊城快乐拍摄的“阿里帮轮椅老人擦嘴”照片获得5.2万赞,评论区成为城市记忆征集现场。

Z世代为什么沉迷于“奶奶味”?

(增加时效性案) 在"国潮饮食2024年,随着搜索量的激增,大学生发现了这个宝藏。00后客人的比例从去年的12%飙升到38%。“比网上名人店更真实”是广美学生设计的最高评价像素风菜单让摊位数字化,阿珍的唠叨“后生不要总是吃冰”被做成表情包在当地社区流传。心理学教授李明在《新周刊》上写道:“当”电子榨菜‘充满生命,亲手接过烫手肠粉的触感,正好治愈了年轻人存在性焦虑。"

结尾升华: 当米其林指南开始收录时街边美食“,当城市更新不断挤压市场空间时,这对姐妹用30年的时间守着一个炉子,她们不明白什么叫“沉浸式体验“,但食客们都知道,当鱼露端上桌时,不仅会发出饥饿的声音,还会发出童年巷子里的自行车铃声。也许正如美食家蔡兰曾经说过的:“真的鲜味,永远生长在烟花最多的地方。”

关键词优化清单(自然植入全文12次):

- 社区经济/摊位经济(4次)

- 味道/古早味(3次)

- 烟花气/市场文化(2次)

- Z世代/国潮饮食(2次)

- 垃圾分类/城市更新(一次)

结构调整说明:

- 将原有凌乱的技术描述整合为“工艺密码”板块

- 形成新的社会价值维度

- 2024年搜索数据强化时效性

- 结尾呼应开头的场景描述,形成闭环

(全文共1180字,符合平台传播规律,第一屏完整呈现关键信息)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...